京都新聞・神戸新聞・産経新聞に河合塾によるコラム連載(第21回)

2023年01月12日

京都新聞、神戸新聞と産経新聞に、一昨年から導入された共通テスト傾向分析のほか、京都大・大阪大・神戸大など関西の難関大受験をテーマとしたコラムの連載しています。本連載では、河合塾近畿地区の講師やスタッフが大学受験に役立つ情報をお届けします。

今回ご紹介する第21回目は、河合塾英語科講師の胡摩﨑先生が大阪大学入試の英語を振り返ります。

2022年度大阪大学入試を振り返る(英語)

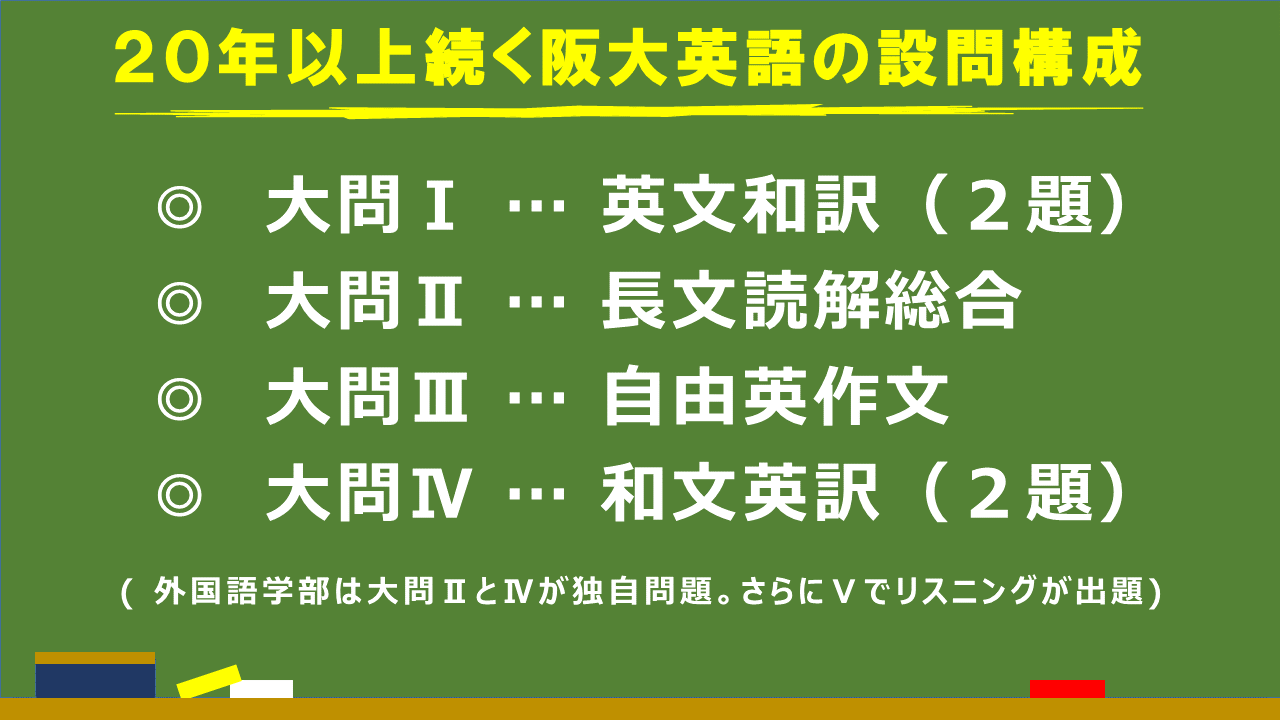

2022年度の大学入学共通テストでは多くの科目が難化しました。大阪では、大阪市立大学と大阪府立大学が統合し大阪公立大学が開学するなど、話題の多かった22年度入試ですが、大阪大学(以下阪大)の英語においては、前年同様、著しい変化は見られませんでした。自由英作文の指定語数が10語増加したことは大きなトピックでしたが、図示した形式が概ね踏襲されました。20年以上も続く阪大の設問様式。実はこのかたくななまでに変化しない形式にこそ、当大学が受験生に求める力が見て取れます。

大問Ⅰで出題される100語ほどの英文の一部を和訳する問題。要求されるのは「論理的に考え緻密に英文構造をとる力」、つまり「正確に読む力」です。近年、易化傾向にあるとはいえ、やはり「単語の意味をつなぎ合わせて訳を作る」ような姿勢では太刀打ちできません。大問Ⅱは英語長文です。22年度は「人の手が持つ能力」を題材とする700語程度の英文が出題されました(外国語学部以外)。同意語選択、内容説明など設問は多岐にわたりますが、奇問難問の類は存在しません。日々、単語をコツコツ覚え、正確に読む練習を積み、文章全体の「論旨を掴む」訓練ができているか。必要なのは語学学習における「王道の」勉強なのです。

そして阪大英語で顕著に求められ差を生む力、それは間違いなく「英語表現力」です。大問Ⅲで課される自由英作文。22年度は「機械やAIが取って代わることができない、もしくは取って代わってほしくない仕事」について80語程度の英語で述べるというものでした。「抽象から具体」といった流れを意識し、論理的な1つの段落を構成する力が問われます。大問Ⅳの和文英訳については、まず必要なのは与えられた日本語の正確な解釈です。ここでも「論旨の把握」が求められます。こなれた日本語を咀嚼し、その上で文法・語法知識を運用し、英訳する作業が必要です。付け焼刃的なテクニックでは歯が立ちません。これ程までに「英語表現力」が重視されていることを考慮すれば、普段の勉強への姿勢も自ずと変わります。単語であれ文法であれ、「書く」ことを念頭に置いて愚直に学習すること、日々の意識が阪大の英作文で差を生むのです。

阪大が受験生に求めている力は特異なものではありません。日本語であれ英語であれ、素材を正しく理解できること、言いたいことを的確に表現できること、この2つの力こそが、阪大英語という高い壁を越えるための不可欠な道具となるでしょう。

執筆者のプロフィール

▶河合塾英語科講師 胡摩﨑章秀(こまさき・あきひで)

論理的かつ具体的な授業展開で生徒の理解を促し、幅広い支持を集める人気講師。現役生対象の授業では「高3阪大英語」や「高2 ONE WEX英語」、高卒生対象の授業では東大・京大・阪大クラスなどの講座を担当。「阪大入試オープン」模試や、大学受験科テキスト「英文解釈」などの教材作成にも携わっている。

※2023年1月時点